Die meisten Communities entstehen nicht aus großen Plänen. Am Anfang steht meist eine kleine Gruppe von Menschen, die regelmäßig auftauchen. Fragen bekommen echte Antworten. Nachfragen brauchen keinen neuen Kontext. Namen werden schnell vertraut. Der Raum beginnt sich weniger wie eine Abfolge einzelner Beiträge anzufühlen und mehr wie ein fortlaufendes Gespräch.

In dieser frühen Phase wirkt Beteiligung selbstverständlich, nicht strategisch. Man kann eine Zeit lang abwesend sein und dennoch wieder in Gespräche einsteigen, die Sinn ergeben. Es entsteht eine leise Gewissheit, dass das Gesagte wirklich gelesen wird und Einfluss darauf haben kann, wie es weitergeht. „Engagement“ entsteht hier nicht durch Anreize oder Maßnahmen, sondern aus der Dynamik der Gruppe selbst.

Mit wachsender Größe und zunehmender Aktivität wirkt die Community von außen oft gesünder. Gleichzeitig zeigen sich im Inneren erste, feine Verschiebungen. Fragen werden schneller und abgeschlossener beantwortet, statt sich über mehrere Beiträge hinweg zu entfalten. Vertraute Stimmen gehen leichter im Grundrauschen unter. Und wenn jemand verstummt, dauert es länger, bis sein Fehlen auffällt.

Es gibt selten einen klaren Kipppunkt.

Stattdessen tritt eine allmähliche Ausdünnung ein. Der Raum bleibt aktiv, doch die Interaktionen verlieren an Tiefe und gemeinsamer Verankerung. Man kann kurz hineinschauen und wieder gehen, ohne das Gefühl zu haben, etwas verpasst zu haben oder dass der eigene Beitrag weitergetragen wird.

Das wird oft als Reife interpretiert. Als natürlicher Tausch von früherer Tiefe gegen größere Reichweite. Doch rückblickend fällt etwas anderes auf: wie aufmerksam Menschen einander begegnet sind, wie bedeutsam Gespräche wirkten und wie sehr das Dabeisein eine stille Verantwortung mit sich brachte. Das bedeutet, dass sich etwas Grundlegendes in der Funktionsweise der Community verschoben hat, auch wenn es schwer zu benennen ist und die Kennzahlen weiterhin gut aussehen.

Was kleinere Communities ohne Aufwand mitbringen

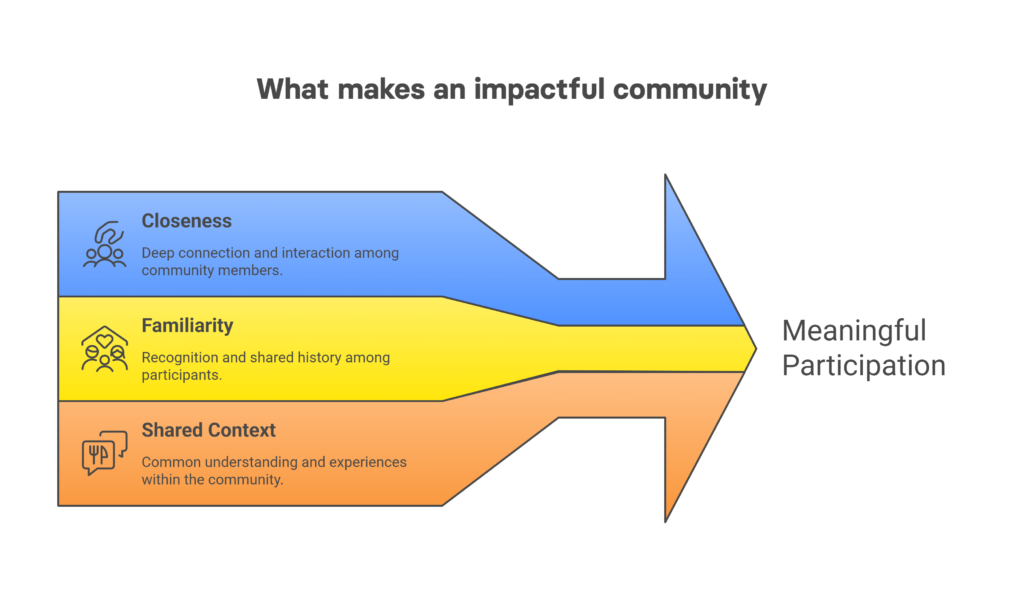

In kleinen, eng verbundenen Communities entstehen bestimmte Gewohnheiten ganz von selbst, lange bevor jemand versucht, sie zu gestalten oder festzuschreiben. Menschen erkennen einander wieder, weil sie sich immer wieder in denselben Gesprächen begegnen. Man erinnert sich daran, wie jemand ein Problem zuletzt eingeordnet hat, woran er gearbeitet hat oder wo ein Gedanke offen blieb. Beim nächsten Beitrag ist dieser Kontext bereits präsent. Gespräche müssen nicht jedes Mal neu beginnen, weil das Gemeinsame bereits im Raum ist.

Beteiligung fühlt sich dadurch wahrgenommen an, ohne hervorgehoben zu werden. Nicht belohnt, nicht inszeniert, sondern schlicht gesehen. Antworten greifen auf, was zuvor gesagt wurde. Beiträge bauen aufeinander auf, statt nebeneinander zu stehen. Selbst Meinungsverschiedenheiten bleiben geerdet, weil sie zwischen Menschen stattfinden, die zumindest ein Stück gemeinsamer Geschichte teilen.

Auch der Rhythmus der Gespräche verändert sich. Diskussionen drängen nicht auf schnelle Abschlüsse. Sie pausieren, nehmen Umwege, werden später wieder aufgegriffen. Jemand kann einen Tag später mit einem neuen Gedanken zurückkehren, ohne dass es verspätet wirkt. Stille hat hier Gewicht. Wenn niemand antwortet, fällt das auf, weil Abwesenheit spürbar ist, wenn man an Vertrautheit gewöhnt ist.

All das verlangt keinen besonderen Einsatz. Es entsteht nicht durch clevere Fragen, strengere Moderation oder ausgefeilte Regeln. Es geschieht, weil der Raum klein genug ist, um einander im Blick zu behalten. Kontinuität liegt in den Beziehungen, nicht in den Systemen. Die Gruppe muss sich nicht auf Prozesse verlassen, um zu erinnern, was gerade wichtig ist.

Gerade deshalb wirkt dieser Zustand so fragil, wenn er schwindet. Er wurde nie bewusst geschaffen oder dokumentiert. Er entstand aus Nähe, aus Wiederholung und aus der einfachen Möglichkeit, den Überblick zu behalten, ohne sich anzustrengen. Diese Bedingungen sind weder magisch noch Ausdruck besonderer Community-Kompetenz. Sie sind strukturell. Und wenn sich die Struktur verändert, verändern sich auch diese Verhaltensweisen, selbst dann, wenn nach außen alles gleich aussieht.

Was sich mit wachsender Größe verändert

Wenn Communities wachsen, bricht nichts abrupt weg. Die Dynamik verschiebt sich langsam, oft unauffällig. Gespräche, die früher über Tage hinweg entstanden, schließen sich schneller. Fragen erhalten ein paar solide Antworten, die für sich stehen, statt weitere Resonanz auszulösen. Beiträge wirken abgeschlossener, weniger wie Einladungen zum Weiterdenken.

Auch der Kontext wird dünner. Nicht dramatisch, sondern schleichend. Erklärungen werden etwas ausführlicher. Antworten allgemeiner. Es wird leichter, sich zu beteiligen, ohne den gesamten Verlauf zu kennen. Der Raum entwickelt sich von einer Ansammlung vertiefter Gespräche hin zu etwas, das sich eher wie ein Feed erneuert.

Mit dieser Verschiebung verändert sich auch die Art der Beteiligung. Menschen schreiben zunehmend in den Raum hinein, statt aufeinander zu reagieren. Das macht Inhalte zugänglicher und schneller erfassbar, aber auch leichter und weniger verbunden mit dem Vorhergehenden. Reaktionen entstehen mühelos, tragen jedoch seltener etwas weiter.

Struktur und Moderation treten sichtbarer in den Vordergrund. Normen, die früher selbstverständlich getragen wurden, brauchen nun Regeln und Orientierung, um den Fluss zusammenzuhalten.

Von außen wirkt das wie gesunder Fortschritt. Mehr Beiträge, schnellere Reaktionen, volle Übersichten. Doch im Inneren verblasst das Gefühl, dass jeder Austausch auf dem vorherigen aufbaut. Wachstum liefert Zahlen, während etwas Tieferes schwerer zu halten ist.

Was sich über unterschiedliche Communities hinweg zeigte

Auffällig waren nicht die Communities, die klein geblieben sind, sondern jene, die sich auch mit wachsender Größe weiterhin nah anfühlten. In sehr unterschiedlichen Kontexten zeigte sich ein gemeinsames Muster: Tiefe hing nicht von der Anzahl der Mitglieder oder der Aktivität ab, sondern davon, wie nah Menschen an den Gesprächen und ihren Folgen blieben.

In diesen Communities hatte das Sprechen weiterhin Gewicht. Antworten waren vom gemeinsamen Kontext geprägt. Es bestand eine stille Erwartung, dass Gespräche fortgesetzt werden. Gedanken hinterließen Spuren, an die andere anknüpfen konnten, ohne dazu aufgefordert zu werden. Vergangenes wurde aufgegriffen, ohne neu erklärt zu werden. Rückmeldungen blieben eingebettet im laufenden Austausch.

Der entscheidende Unterschied lag im Umgang mit Distanz, nicht im Widerstand gegen Wachstum. Verbundenheit entstand weniger dadurch, alle in einem Raum zu halten, sondern dadurch, Menschen nahe an das heranzuführen, was ihnen wichtig war. Nah genug, um vertraute Stimmen zu erkennen, Veränderungen zu spüren und zu sehen, wie das eigene Wort etwas in Bewegung setzte.

Mit der Zeit wurde deutlich: Die eigentliche Herausforderung liegt in den leisen Abständen. Zu Kontext, zu Konsequenz, zueinander. Die Communities mit nachhaltiger Wirkung beobachteten genau, wie weit diese Abstände wuchsen, und fanden stille Wege, Nähe wieder erreichbar zu machen.

Wie größere Communities Wirkung kleiner Räume zurückholen

Die Communities, denen das gelang, versuchten nicht, alle wieder in einen engen Raum zu pressen. Sie schufen Orte, an denen Menschen wirklich zugehörig sein konnten. Kleinere, fokussierte Gruppen bildeten sich innerhalb des größeren Ganzen, verbunden durch gemeinsame Aufgaben, Rollen oder Themen, die dieselben Personen immer wieder zusammenführten.

In diesen Bereichen kehrte die frühere Qualität zurück, ganz ohne Inszenierung. Kontext blieb erhalten, weil klar war, warum man dort war und wer regelmäßig auftauchte. Gespräche setzten dort fort, wo sie pausiert hatten, statt jedes Mal neu zu beginnen. Beteiligung fühlte sich leichter an, weil sie sich an diejenigen richtete, die sich tatsächlich für das Thema interessierten.

Diese Gruppen schotteten sich nicht ab. Sie existierten innerhalb der größeren Community, die weiterhin als Orientierungspunkt diente. Doch Tiefe und Kontinuität entstanden an den Rändern, dort wo weniger Stimmen mehr Gemeinsamkeit teilten.

Mit der Zeit veränderte das die gesamte Atmosphäre. Der zentrale Bereich blieb übersichtlich und zugänglich, ohne jede Last tragen zu müssen. Die kleineren Kreise übernahmen die Nacharbeit, die Rückbezüge und dieses anhaltende Gefühl, dass Worte von gestern heute noch Bedeutung haben.

Nicht durch Reduktion von Größe, sondern durch Verringerung von Distanz. Menschen erhielten leichten Zugang zu den Gesprächen, die sie wirklich berührten. Aufmerksamkeit und echtes Interesse fanden ihren Platz, auch während die Community weiter wuchs.

Wenn Gespräche weitertragen

Wenn Communities solche kleineren Räume integrieren, zeigt sich die Veränderung nicht in Kennzahlen oder Ankündigungen. Sie wird spürbar im Erleben. Gespräche verhalten sich nicht länger wie einzelne Ereignisse, sondern wie lebendige Prozesse mit Gedächtnis.

Themen tauchen Tage später wieder auf, ohne neu eingeführt zu werden. Verweise auf frühere Gedanken werden verstanden. Diskussionen ruhen und setzen wieder ein, ohne Orientierung zu verlieren. Es entsteht eine leise Bewegung, statt eines ständigen Neubeginns.

Auch die Beteiligung verändert sich. Menschen antworten einander direkt, ohne auf Moderation oder Algorithmen zu warten. Weil sie den Zusammenhang erkennen oder sich an die Geschichte erinnern. Hilfe entsteht aus Nähe, nicht aus Weiterleitung.

Das zeigt sich auch in der Rückkehr. Menschen kommen zurück, weil ein Gespräch noch offen wirkt, auf eine produktive Weise. Sie bringen etwas mit, das den Faden weiterführt, weil sie den Stand kennen.

Diese Momente verdichten sich mit der Zeit. Der Raum wird von einem Ort zum Durchscrollen zu einem, an dem man beteiligt ist. Aufholen wird optional. Sprechen erreicht Menschen, die einander kennen.

Von außen wirkt es ruhig. Doch wer sich darin bewegt, spürt den Unterschied deutlich. Und verwechselt selten wieder bloße Aktivität mit Wirkung, die bleibt.

Warum das heute besonders relevant ist

Das ließe sich als Eigenheit von Communities abtun, doch es reicht weiter. Aufmerksamkeit verteilt sich heute schneller und dünner als je zuvor. Menschen wechseln zwischen Feeds, Tabs und Kanälen. Sie gehen, sobald etwas keinen Halt bietet.

Lärm ist Normalzustand geworden. Alles, was Bedeutung tragen soll, muss sich erst Gehör verschaffen.

Gerade deshalb ist die Unterscheidung zwischen Aktivität und Wirkung heute so wichtig. Wenn Zeit knapp bleibt, suchen Menschen Räume, in denen ihr Dasein wahrgenommen wird und Worte Gewicht haben. Nicht die lautesten Orte ziehen an, sondern die näheren.

Wachstum ist dabei nicht das Problem. Die meisten Räume brauchen es. Kritisch wird es, wenn Skalierung Distanz schneller vergrößert als Bindung entsteht. Wenn Beteiligung leicht wird, aber Bedeutung verschwindet. Wenn Anwesenheit optional wird.

Die tragfähigsten Communities reagieren darauf ohne Nostalgie. Sie akzeptieren Größe, gestalten aber Nähe bewusst. Sie tauschen Reichweitenjagd gegen Kontextpflege, Zählbarkeit gegen Aufbau.

In einer digitalen Landschaft voller Durchgangsräume bleiben jene Orte bestehen, die Präsenz wieder bedeutsam machen. Nicht durch Lautstärke, sondern durch stille Kontinuität, die sich nicht simulieren lässt.